Der Unterschied zwischen Katholiken und Orthodoxen hängt mit der Teilung des römischen Reiches im Jahr 395 zusammen. Der Osten des Reiches war eigentlich schon immer griechisch geprägt, das Latein hat sich da nie so recht durchsetzen können. Ab 630 war das Griechische dann die einzige offizielle Sprache im oströmisch-byzantinischen Reich. Im Westen blieb man hingegen beim Latein.

Diese Reichsteilung hat nun auch die Kirche beeinflusst: Im Westen dominierte ein theologischer Ansatz, der auf dem römischen Recht basierte (Sünde als Gesetzesbruch; damit zusammenhängend, dass die Kirchenväter im Westen eine Beamtenlaufbahn hinter sich hatten), im Osten hingegen war der Fokus mehr auf die Tradition der griechischen Philosophie gelegt (Sünde als Krankheit; damit zusammenhängend, dass die Kirchenväter des Ostens an philosophischen Schulen ausgebildet waren).

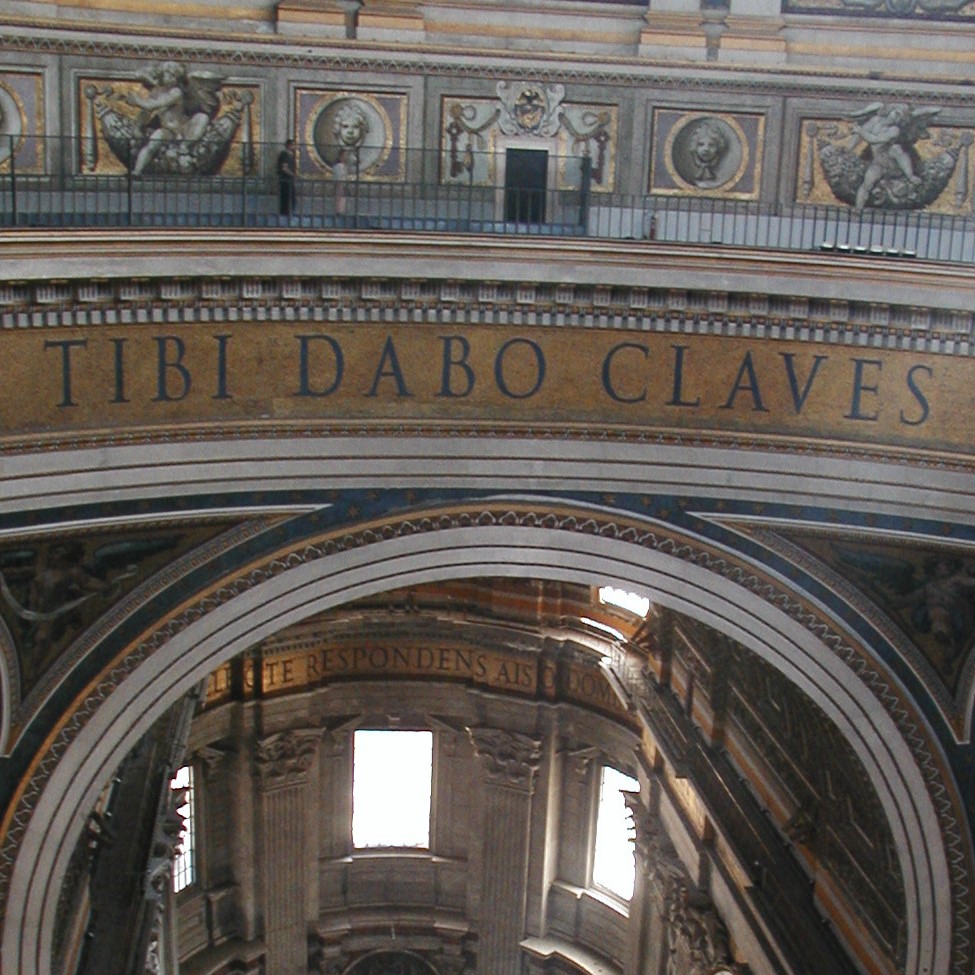

Das hängt auch mit der Rolle der Kirche in beiden Reichsteilen zusammen: Im Osten saß der byzantinische Kaiser als politisches Zentrum und hat mitunter in die Kirche hineinregiert (im Idealfall herrschte natürlich zwischen Kirche und Kaiser die „Symphonie“), so dass der Geistlichkeit eigentlich nur die „Flucht“ in die jenseitige Mystik/Philosophie blieb. Im Westen hingegen gab es schon bald kein politisches Zentrum mehr, im Jahr 476 trat der letzte Kaiser ab und es folgten Teilreiche, eine Zersplitterung des Ganzen. Diesen Raum füllte der römische Bischof in gewisser Weise aus, der als einziger Patriarch im Westen sein Amt führte, während in der Osthälfte Patriarchen in Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem saßen. Diese Bewandtnis (der Römer als Patriarch des größten Reichsteiles) führte übrigens zu einer Art Vorrangstellung des römischen Bischofs vor allen anderen, die auch von der Kirche im Osten anerkannt wurde.

Jedenfalls funktionierte es lange Zeit sehr gut, dass sich beide Reichshälften in kirchlichen Dingen gegenseitig befruchteten, der eher juristische und der eher philosophisch-mystische Ansatz in einer Wechselwirkung. Durch die zunehmend größer werdende Sprachbarriere (griechisch im Osten, lateinisch im Westen) und politische Differenzen schrumpfte dieser Austausch aber über die Jahrhunderte hinweg und gipfelte schließlich im großen morgenländischen Schisma von 1054, als sich der Papst von Rom und der Patriarch von Konstantinopel gegenseitig aus der Kirche bannten (die orthodoxe Ostkirche ist kirchenrechtlich heute noch katholisch, nur eben nicht voll uniert).

Die größten Unterscheide zwischen beiden Teilen der Kirche waren zu Beginn – wie schon genannt – die jeweiligen Ansätze zur Theologie (Christus als Freispruch von der Schuld; Christus als Heilung von der Krankheit), das Verhältnis zur weltlichen Macht (der Papst als unabhängiger Teilnehmer im Mächtekonzert des Westens; die Patriarchen des Ostens als Untergebene des Kaisers) sowie ein etwas unterschiedliches Verständnis vom Wesen der Kirche (Westen: Kirche als universale und sichtbare Institution; Osten: Kirche als transzendente Erfahrung, die lediglich in den verschiedenen Gemeinden konkret sichtbar ist), das aber auf die ersten beiden Punkte zurückzuführen ist und ebenfalls erklärt, warum es orthodoxe Nationalkirchen gibt und kein vergleichbares östliches Gegenstück zur römisch-katholischen Kirche.

Nach dem Schisma 1054 gab es im westlichen Teil der Kirche dann eine Reformation (lange vor Luther), die mit weltlicher Einmischung, Simonie und Nepotismus brach sowie den Zölibat (der zuvor schon gängige Praxis war) ins kanonische Recht aufnahm. Das hat die Orthodoxie natürlich nicht mitgemacht, und so dürfen auch heute noch orthodoxe Priester verheiratet sein. Den Bischöfen ist das allerdings untersagt. Andere Unterschiede bestehen heute natürlich auch in den Fragen, die als Kirchenlehre nach dem Schisma beschlossen wurden, also beispielsweise die unbefleckte Empfängnis Mariens, ihre leibliche Aufnahme in den Himmel und die Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht.

Dass die orthodoxen Staaten die kyrillische Schrift verwenden, hängt damit zusammen, dass deren Führungsmacht, Russland, in den östlichen Teil der Kirche hineinwuchs, während die polnischen Fürsten beispielsweise Kontakte zur westlichen Teilkirche pflegten und sich dann eben je nachdem taufen ließen. Die Slawenapostel Kyrill und Method, auf welche die kyrillische Schrift ja zurückgehen soll, wurden vom Kaiser im Osten losgeschickt, um zu missionieren.

Man kann also festhalten, dass die Orthodoxie die katholische Lehre zum Stand des Schismas 1054 eingefroren hat. Selbst die kirchenpolitischen Änderungen unter der Herrschaft des Heiligen Synod (zaristische Kirchenbehörde der russischen Orthodoxie) oder des Kommunismus haben an der Lehre keine verbindliche Änderung vornehmen können, da es nach orthodoxer Überzeugung seit 787 kein Konzil mehr gab, das die Lehre hätte ändern können. Die Orthodoxen sagen dazu, dass das, was die römisch-katholische Lehre spezifiziert hat, eigentlich noch nicht geregelt ist, weil es kein ökumenisches Konzil gab, das dies oder jenes festlegte. Das sind aber weniger theologische Differenzen, die da eine Rolle spielen, sondern kulturelle. Ich glaube, Erich von Kuehnelt-Leddhin hat dazu geschrieben, dass die Ökumene zwischen Katholiken und Orthodoxen so schwer fällt, weil die Orthodoxen so katholisch und die Katholiken so orthodox sind.

Den Reformatoren an der Wende zur Neuzeit ging es hingegen um Politik. Luther wollte eine deutsche Reichskirche errichten, römisch-internationale Geistlichkeit durch deutsch-nationale Herrschaft ersetzen und damit die Kirche zur Untergebenen des Staates machen; Zwingli und andere Reformatoren wollten die gesamte Staatenwelt sämtlichen Regeln der Religion unterwerfen und damit den umgekehrten Weg gehen. Es sollte entweder der eine oder der andere Weg der Kirchengeschichte eingeschlagen werden (und zwar ins Extreme), eine tatsächliche Rückführung der Kirche zu ihren Wurzeln war sämtlichen Reformatoren fremd. Beide Wege waren und sind letzten Endes eine Degeneration beider Teile der ursprünglich einen katholisch-orthodox-ökumenischen Kirche.

Über die Anglikaner braucht man wohl nicht viel zu sagen, die gibt es nur wegen der Libido Heinrichs VIII., und die später entstandenen Bekenntnisse sind Abspaltungen von Abspaltungen der Abspaltungen. Die einzige ernstzunehmende Ausnahme könnten vielleicht die Altkatholiken sein, die sich nach dem Ersten Vaticanum 1871 von der Kirche u.a. wegen des Unfehlbarkeitsanspruchs des Papstes losgesagt haben

Schreibe den ersten Kommentar